Ketika Logika Tak Lagi Jadi Kompas Pemimpin

Manusia pada dasarnya diciptakan dengan potensi logika yang sama. Logika — dalam pengertian paling murni — adalah alat berpikir untuk menemukan kebenaran. Ia menjadi kompas batin yang menuntun manusia membedakan yang lurus dari yang bengkok, yang adil dari yang zalim. Namun, seiring kompleksitas kehidupan dan tingginya tarikan ambisi, logika manusia bisa menjadi kabur, tumpul, bahkan dimatikan.

Dalam konteks kepemimpinan, hal ini menjadi krusial. Sebab pemimpin bukan hanya pengambil keputusan, tetapi juga penjaga akal sehat publik. Ketika seorang pemimpin bertindak kontroversial, menuai kritik luas, dan keputusannya tampak tidak mencerminkan keadilan atau kebenaran, maka wajar bila muncul pertanyaan: Apakah logikanya masih berjalan? Atau justru telah disandera oleh kepentingan, ambisi, atau kebodohan?

1. Logika: Dari Alat Kebenaran Menjadi Alat Pembenaran

Logika sejatinya lahir dari struktur berpikir yang sehat, jernih, dan obyektif. Namun dalam praktik, logika seringkali tidak bekerja sendiri. Ia bisa tercemari oleh emosi, ego, atau tekanan kekuasaan.

Seorang pemimpin bisa menyusun argumentasi panjang lebar untuk membela kebijakan yang menyakiti rakyat — dan semuanya tampak “logis” di atas kertas. Namun, jika ditelusuri lebih dalam, yang bekerja bukanlah logika menuju kebenaran, melainkan logika yang membenarkan nafsu kekuasaan.

2. Pemimpin yang Kontroversial: Salah Logika atau Salah Tujuan?

Ketika seorang pemimpin banyak menuai kritik karena keputusannya, ada beberapa kemungkinan mengapa logikanya tampak tak lagi sehat:

a. Menggunakan logika untuk membela kepentingan, bukan kebenaran

Logikanya masih aktif, tapi arahnya salah. Ia tidak lagi digunakan untuk mencari solusi terbaik bagi rakyat, melainkan untuk melayani ambisi pribadi atau kelompok tertentu.

b. Salah memahami realitas

Seorang pemimpin bisa tampak “logis” dalam pikirannya sendiri, tapi sesungguhnya ia keliru membaca situasi. Ini menunjukkan adanya kebodohan dalam kepemimpinan, ketidakmampuan memahami data, konteks, dan dampak dari keputusan yang diambil.

c. Disandera oleh ego dan kesombongan

Kekuasaan memiliki efek memabukkan. Banyak pemimpin terjebak dalam ilusi bahwa dirinya selalu benar. Akibatnya, ia menolak kritik dan menutup telinga dari masukan yang jernih.

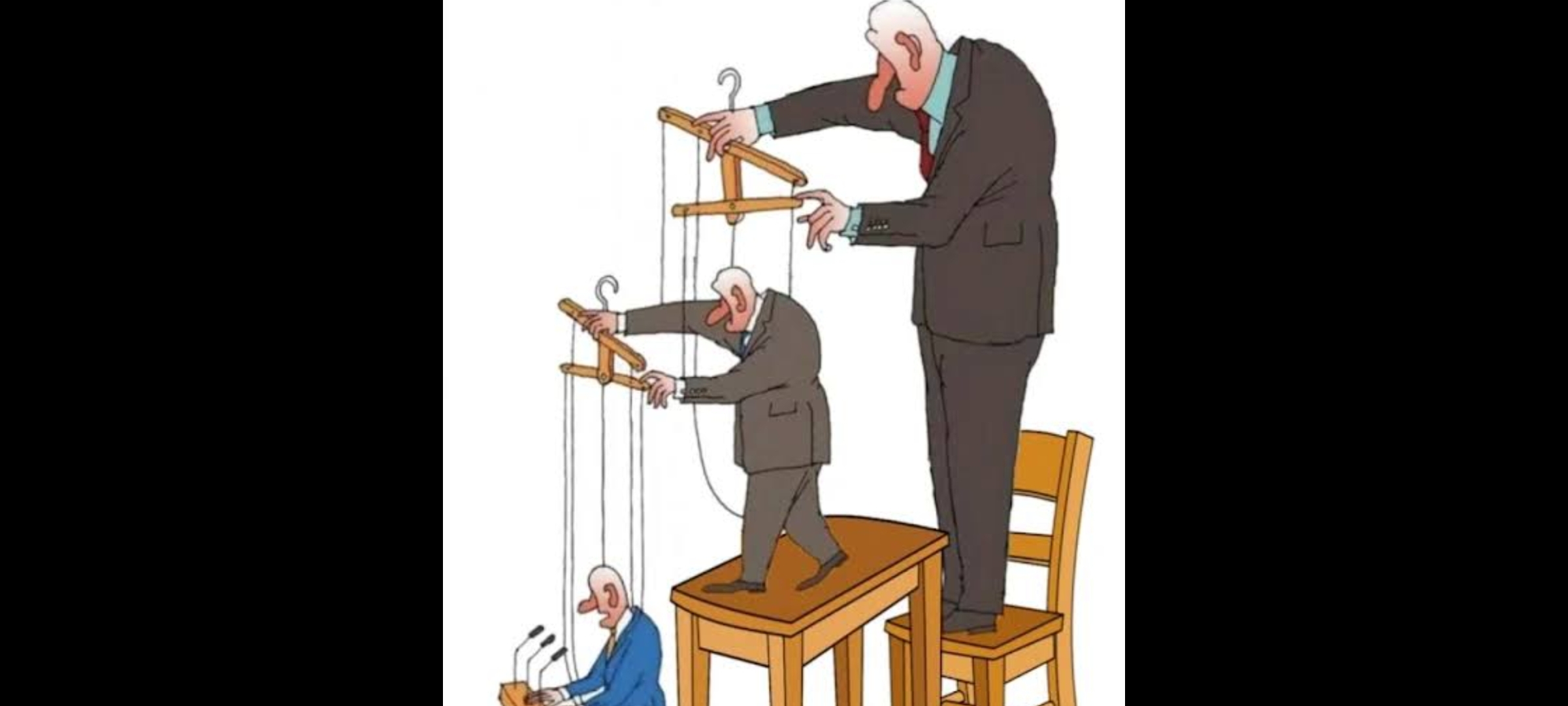

d. Hanya boneka dari kekuatan lain

Kemungkinan paling gelap: sang pemimpin sejatinya tidak benar-benar memimpin. Ia hanya menjalankan skrip dari kekuatan gelap di balik layar. Dalam kondisi ini, logika sang pemimpin bukan logikanya sendiri, melainkan hasil rekayasa pihak yang menjadikannya alat.

3. Lalu, Bagaimana Kita Menilai Pemimpin?

Menilai pemimpin tidak cukup hanya dari tutur katanya yang terstruktur atau narasinya yang “kelihatan cerdas”. Kita perlu melihat siapa yang diuntungkan dari setiap keputusan, apakah tindakan-tindakannya konsisten dengan nilai moral universal, dan apakah ia membuka ruang untuk kritik serta refleksi.

Logika sejati akan selalu terbuka terhadap masukan, bersedia mengoreksi kesalahan, dan berpihak pada keadilan meski pahit. Jika seorang pemimpin tidak menunjukkan ciri-ciri ini, maka besar kemungkinan logikanya sudah dibungkam, entah oleh kebodohan, kesombongan, atau kendali tangan-tangan tak terlihat.

4. Penutup: Antara Logika dan Hati Nurani

Pemimpin sejati tidak hanya berpikir dengan otak, tapi juga dengan nurani. Logika yang sehat akan selalu sejalan dengan keadilan dan kemaslahatan. Namun, ketika logika dicemari oleh kerakusan, maka lahirlah kebijakan-kebijakan zalim yang dibungkus narasi indah.

Bangsa ini tidak kekurangan orang pintar, tetapi sangat butuh lebih banyak pemimpin yang jujur dan berhati bersih.

Karena pada akhirnya, pemimpin tanpa logika adalah bahaya, namun pemimpin dengan logika yang kehilangan hati nurani adalah bencana yang jauh lebih besar.

By: Andik Irawan